Una mostra siciliana sul ritratto diventa il pretesto per approfondire la storia del ritratto. Com’è nato e si è evoluto il ritratto nel tempo? Scopriamolo insieme!

Le origini del ritratto

La storia del ritratto sembra risalire alla primitiva arte mesopotamica come testimoniano delle statuette risalenti al periodo tra la fine del IV e l’inizio del III millennio a.C., rinvenute a Khafajah in Iraq.

In Egitto le statue raffiguranti soggetti umani non erano mai rappresentazioni astratte in quanto recavano sempre i tratti di “qualcuno”, anche se avevano perlopiù destinazione funeraria.

In Grecia, invece, in età arcaica le figurette votive offerte alle divinità non possedevano nessuna caratteristica fisionomica.

Fu soltanto intorno alla metà del IV secolo a.C., quando la sofistica produsse una nuova valutazione dell’uomo, che apparve il ritratto fisionomico la cui nascita gli studiosi moderni hanno pienamente riconosciuto all’arte greca. Una datazione approssimativa può essere posta dopo il 348 a.C. relativamente alla statua di Platone, opera di Silanion.

Ritratto scultoreo di Giunio Bruto conservato ai Musei Capitolini di Roma

Il ritratto nell’antica Roma

Per ciò che concerne la storia del ritratto nel periodo dell’antica Roma, i ritratti risalenti all’arte etrusca non presentavano nessuna raffigurazione individuale, limitandosi piuttosto ad una estrosa creazione di tipi generici quali per esempio il giovane, l’anziano, la matrona.

A questo tipologia di ritratti s’ispirò la prima ritrattistica in Roma, fino allo sviluppo di ritratti rappresentativi di una particolare tipologia umana basata sulla forza e su un’austera semplicità (un esempio ne è il ritratto Giunio Bruto ai Musei Capitolini di Roma).

Il ritratto tipicamente romano si affermò nell’ultimo secolo della Repubblica. La sua origine sembra riconducibile all’ambiente del patriziato, ossia ai nobili dell’antica Roma, che in quanto tali avevano il diritto di essere raffigurati.

Durante il governo di Silla il ritratto si andò sempre più consolidando, il potente realismo ben si associava all’autorità e al prestigio dell’illustre personaggio rappresentato. In seguito in età augustea si delineò, sotto la spinta di nuovi contenuti politici, una ritrattistica ufficiale, che prevalse per tutta l’epoca degli imperatori.

Giotto, Enrico Scrovegni dona alla Madonna la Cappella degli Scrovegni, Cappella degli Scrovegni, Padova

Il ritratto nel Medioevo

Per tutto il Medioevo si impedì la creazione di ritratti perché vietati dalla religione cattolica. Personaggi individuali compaiono dopo l’anno Mille, ma sempre con una funzione simbolica e perciò poco caratterizzati nella fisionomia.

Il ritratto individuale ricomparve in Italia intorno al 1300: un esempio ne è l’Enrico Scrovegni di Giotto, raffigurato nella Cappella degli Scrovegni di Padova.

Il culto dell’individualità provocò nel Quattrocento una rinascita del ritratto, a cui si diede un valore documentario, commemorativo e celebrativo.

Antonello da Messina, Ritratto Trivulzio, olio su tavola, 1476, Museo civico d’arte antica di Torino.

Il ritratto fiammingo

In Fiandra, soprattutto per influenza di J. Van Eyck, il ritratto divenne minuzioso e realistico, attento a ogni sfumatura fisionomica e psicologica. Il ritratto fiammingo si diffuse in Francia, nella penisola iberica ed ebbe influenza anche in Italia (esemplare in tal caso il Ritratto Trivulzio di Antonello da Messina).

Nel nostro Paese si affermò anche un altro tipo di ritratto: il ritratto di profilo, già visibile in epoca gotica (Lionello d’Este del Pisanello, conservato all’Accademia Carrara di Bergamo) e accettato poi dagli artisti rinascimentali.

Antonio del Pollaiolo, Ritratto di gentildonna, tecnica mista su tavola, 1470-1472, Museo Poldi Pezzoli, Milano.

Il ritratto dal Cinquecento al Novecento

Nel Cinquecento si affermò il ritratto a mezza figura (già usato da Leonardo nel suo ritratto dedicato a Ginevra de’ Benci), che era adatto a cogliere gli aspetti più generali del personaggio.

Uno schema usato anche da Raffaello (un esempio è il suo Baldassar Castiglione), ma anche dai manieristi toscani (Pontormo, Bronzino) con intenzioni celebrative.

Durante il Seicento il ritratto barocco puntò su effetti di nobiltà e grandezza; esemplare da questo punto di vista fu il Bernini, attento a cogliere la posa e l’espressione più caratterizzanti (Scipione Borghese, Galleria Borghese di Roma; Luigi XIV, Sala di Diana, Versailles). Fiorì anche il ritratto di gruppo, specie a Bergamo grazie a Fra Galgario e in Fiandra commissionato da confraternite o corpi militari.

Leonardo da Vinci, Ritratto di Ginevra de’ Benci, dipinto a tempera e olio su tavola, 1474, National Gallery of Art di Washington.

Nel Settecento il ritratto fu soprattutto quello di rappresentanza, artificioso e scenografico, e nei ritratti femminili grande attenzione fu data alle acconciature e alle vesti.

Con il periodo neoclassico il ritratto prese ispirazione dai canoni greci e si rivestì per questo di una patina eroica (come per la statua di Napoleone del Canova,). Nella seconda metà dell’Ottocento fu la volta del ritratto impressionista e del ritratto d’ambiente.

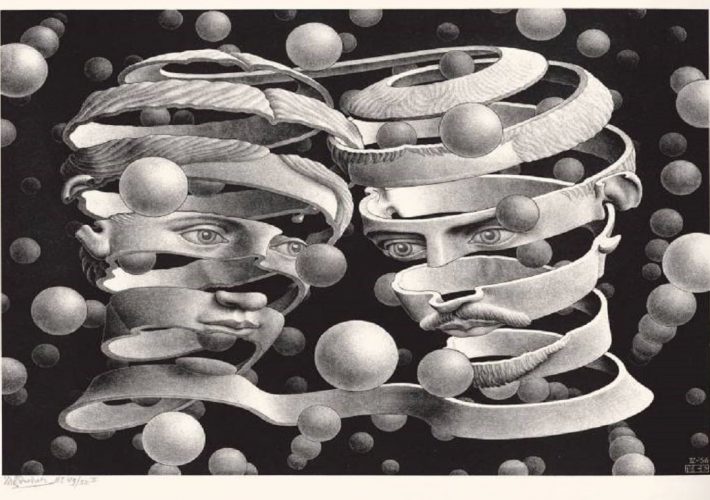

Col Novecento si puntò decisamente sul cogliere la psicologia del personaggio: in questo senso vanno intesi i ritratti di Matisse, Klee, Bacon e degli altri artisti dedicatisi a questo genere.

La mostra sul ritratto, a Trapani

Ispirata alla storia del ritratto è la mostra “Il ritratto nel Novecento. Capolavori dai Musei Civici di Milano” presso il Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani, in Sicilia.

Al centro dell’attenzione il ritratto nel corso dei secoli, dal Quattrocento al Novecento con opere provenienti, per l’appunto, dai Musei civici di Milano tra cui alcuni capolavori del Museo del Novecento e della GAM.

Giorgio de Chirico, Autunno, olio su cartone applicato su tela, 1935, Museo del 900, Milano

Il Museo Pepoli, dal canto suo, conserva altre opere pregiate come tele e tavole risalenti al periodo tra XIII e XIX secolo, presepi di artigiani trapanesi, sculture tra cui alcune in argento e in corallo, gioielli appartenenti al Tesoro della Madonna di Trapani e altre preziosità indubbiamente da scoprire.

La mostra, dove e quando

Il ritratto nel Novecento. Capolavori dai Musei civici di Milano, 10 agosto – 10 novembre 2019, Museo Regionale Agostino Pepoli, Via Conte Agostino Pepoli 180, Trapani. Biglietti: intero € 6, ridotto € 3.

Leave a Comment